【タイトル掲示】2024(令和6)年第4回町田市議会定例会一般質問

1、中心市街地のまちづくりについて-令和6年第2回定例会につづいて

2、町田市の防災

3、亡くなられた方の手続き

「中心市街地のまちづくりについて-令和6年第2回定例会につづいて令和6年第3回定例会」 一般質問 三遊亭らん丈

11月1日から朝日新聞の朝刊にて、直木賞作家でもある門井慶喜さんが、『夫を亡くして』という小説を連載しています。

門井先生の作品は、日本史の教養が随所に発揮された時代・歴史小説に定評があり、これまで徳川家康、板垣退助、坂本龍馬の妻・おりょうらを主人公に据えた、魅力的な作品を発表してきました。

この『夫を亡くして』という作品は、明治から昭和を舞台に、詩人北村透谷の妻であったミナさんが、時代の波にもまれながらも自己実現のために奮闘する歴史小説として、わたしも毎日わくわくしながら拝読しております。

わくわくする理由としては、主人公のミナが、われわれが住むこの町田に生まれ育った人物であることが挙げられます。小説ではこのように記されています。「ミナの姓は、石阪という。石阪家は、武蔵国多摩郡野津田村の豪農だった」というのですから、わくわくしないわけがないのであります。ミナの父親の石阪昌孝は教育に熱心でありまして、3人のお子さん全員を留学等で米国に赴かせております。

また、石阪昌孝は、明治14年に結成された「政治結社融貫社」の社員となるのですが、その融貫社は当時の原町田村に設立されました。

それでは、通告に基づきまして、原町田に深いかかわりがある項目から一般質問をさせて頂きます。

項目番号1、「中心市街地のまちづくりについて-令和6年第2回定例会につづいて」

項目番号2、「町田市の防災体制について改めて問う」

項目番号3、「亡くなられた方の手続きについて-令和5年第4回定例会につづいて」で、あります。

まず、「中心市街地のまちづくりについて-令和6年第2回定例会につづいて」でありますが、中心市街地関連の質問は、今回で32回目になります。その度ごとに、町田駅周辺の再開発の動きについて、これまでも定期的にその進捗を確認させてまいりました。

本年6月には、「町田駅周辺開発推進計画」が策定され、市民や中心市街地の関係者の方々の関心も高まっています。

また、本年第2回定例会では、櫻井副市長からも今年は町田駅周辺の再開発が本格的に始動する年と捉え、中心市街地全体に波及効果を生み出すまちづくりを実現することで、これからも周辺都市を牽引する拠点として発展し続けることを目指していく、との御答弁がありました。

併せて、計画の策定後は、「開発推進地区」と位置付けたAからDの地区ごとに地権者と、勉強会などを進めるとともに、中心市街地の関係者にも丁寧に説明を重ねていく、とのことでした。

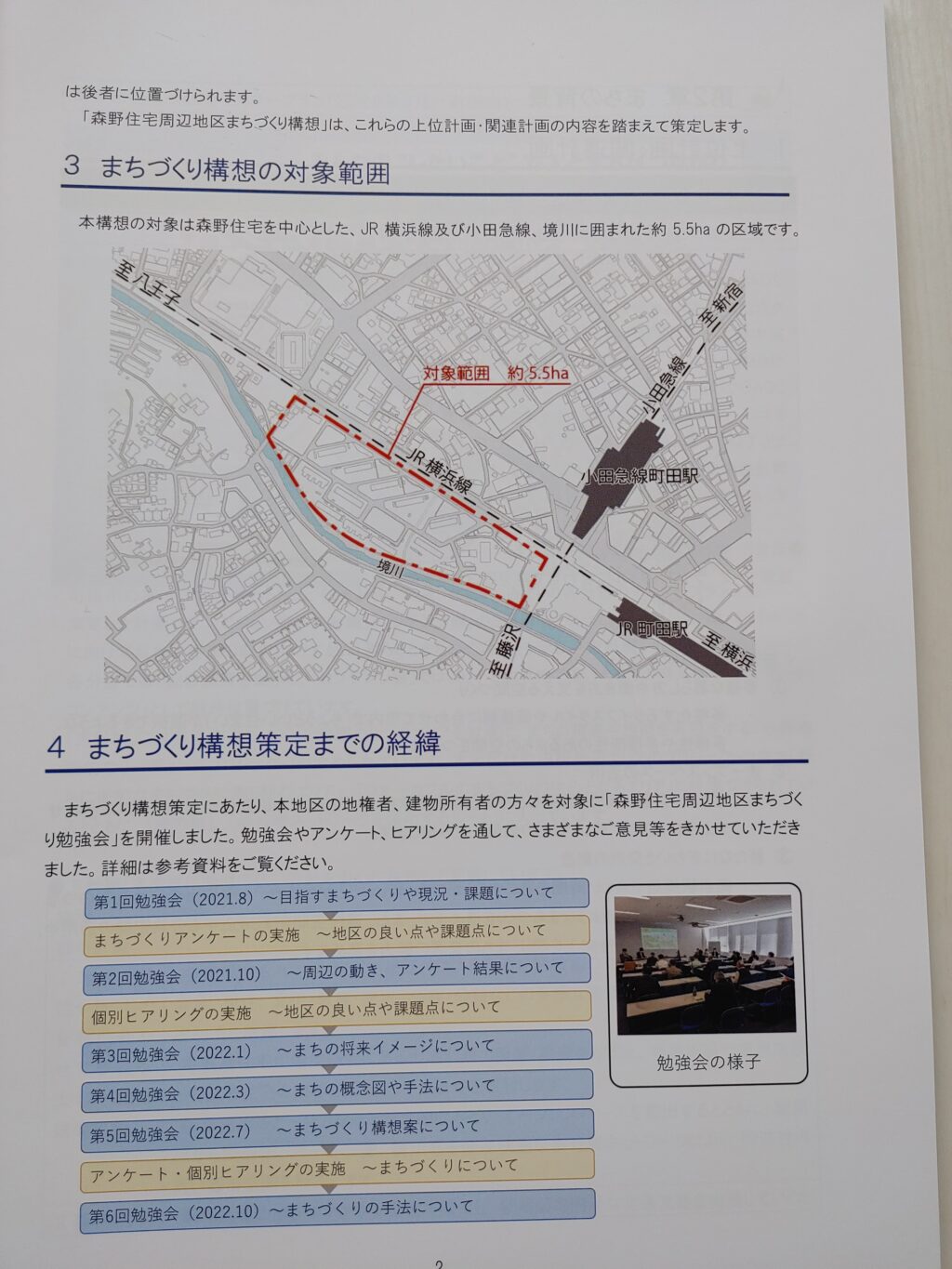

この中で、D地区である森野住宅周辺地区では、2021年からは市が主催する「まちづくり勉強会」が開催され、わたしも第1回から出席させていただいております。

その会で10月に行われた「第11回まちづくり勉強会」ではその最終回として、地権者の多くの賛同を得て、今後は「まちづくり協議会」に移行していくことが示されました。

着実に開発の実現に向けて歩みを進めていることを実感するとともに、開発推進地区全体で連携を図り、開発を進めるためには、他の地区の動きや今後の取り組みについても気になるところです。

そこで伺います。

(1)町田駅周辺再開発の動向について「町田駅周辺開発推進計画」策定以降の各地区の動きや、中心市街地の関係者からの反応はどのようなものか確認させてください。

(2)森野住宅周辺地区の動向について、「まちづくり勉強会」から「まちづくり協議会」への移行にあたって、これまでの経過、勉強会と協議会の内容について確認させてください。

(3)今後、再開発を推進するための具体的な取り組みについて確認させてください。

以上の3点を、お尋ねいたします。

次に、項目番号2の「町田市の防災体制について改めて問う」についてであります。

日本の国土の面積は、総務省統計局の「世界の統計2022」によると全世界のたった0.29%しかないのにもかかわらず、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の18.5%が日本で起こり、全世界の活火山の7.1%が日本にあります。また、全世界で災害によって死亡する人の1.5%がこの日本です。全世界の災害で受けた被害金額の17.5%が日本の被害金額となっています。このように、日本は世界でも災害の割合が高い国となっているのです。

我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっていますし、今年は元日に能登半島地震が発災し、9月には今度は能登半島は豪雨にも見舞われました。

われわれが住むこの首都にも、令和4年以降30年以内に70%の確率で発生すると予想されている首都直下型地震が、いつ襲ってくるのかわかりません。

そこで伺います。

(1)避難施設における備蓄などの状況は。

(2)在宅避難の推進について

最後は、項目番号3の「亡くなられた方の手続きについて-令和5年第4回定例会につづいて」です。

その際も指摘させていただきましたが、わが国は世界で最も高齢化が進んだ国で、高齢化大国と呼ばれています。2024年10月1日時点での高齢化率は29.1%で、65歳以上の人口は総人口の約3割を占めています。高齢者は千差万別でお元気な方もいらっしゃれば、そうでない方もいらっしゃいます。ただいずれにしろ、永遠に生きる方はいらっしゃらないのですから、それぞれその生をいつかは全うされます。

そうなった時には、ご遺族の方が中心となって亡くなられた方の様々な手続きをすすめることになります。それは、膨大な数にのぼりまして、たとえば、保険年金関係だけでも、国民年金保険に加入していた場合には、保険証の返却、葬祭費の申請、国民健康保険税の納付の相談。後期高齢者医療保険に加入していた場合には、保険証の返却等。年金では、厚生年金、共済年金、国民年金に加入または受給していたのかによってそれぞれ担当の課が異なります。

このような煩雑な手続きを傷心のご遺族が担うとなると、かなりの負担です。その御負担を少しでも和らげていただきたい意図での質問です。

(1)町田市の現状と今後について

以上、壇上よりの質問とさせていただきます。

【一般質問とその答弁】

項目番号1、「中心市街地のまちづくりについて」

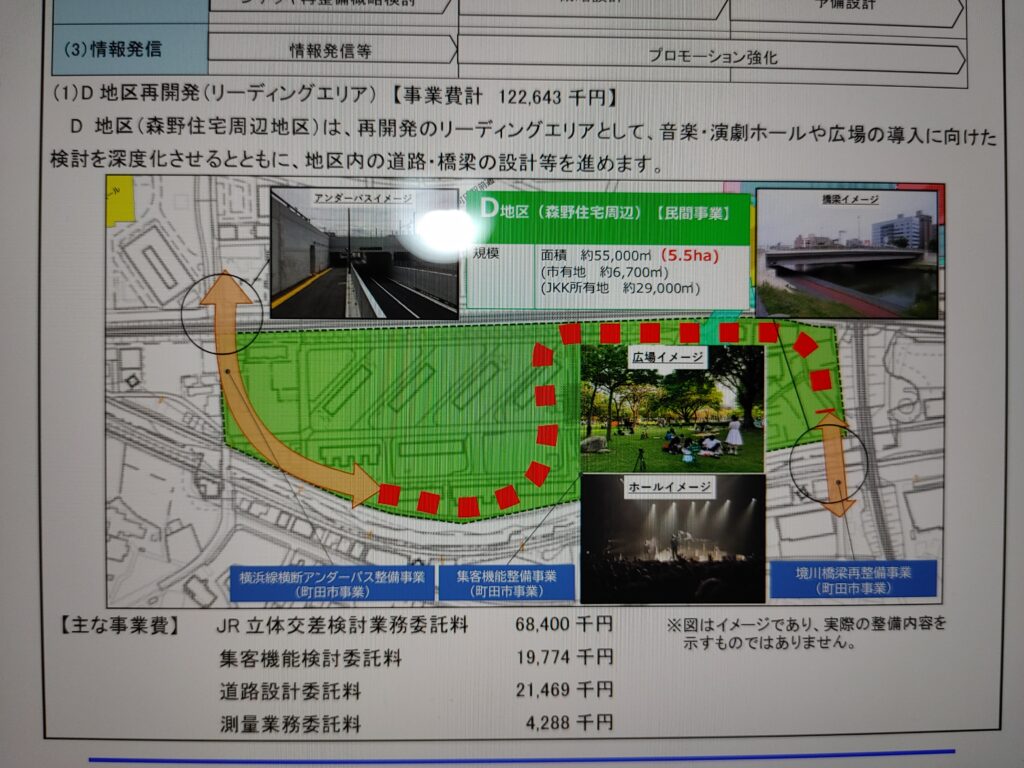

(3)今後の取り組みについて

≪副市長答弁≫

まちのブランド力を高める映画館や音楽演劇ホール等のエンターテイメント施設導入に向けた検討を進め、将来にわたって中心市街地に多くの方が訪れたくなる、活気あふれるまちを目指し、まちづくりを推進していく。

【再質問】

森野住宅周辺地区の課題としては、道路が狭いうえに、町田市中心部から相模原市の国道16号線への通過交通が多い地区であることを、これまでも本会議場で指摘してまいりました。この課題解決に向けて、道路基盤整備について市の考えをお聞きしたい。

≪部長答弁≫

森野住宅周辺地区は、地形上JR横浜線や小田急線と堺川に囲まれており、車でのアクセス方法は、町田市側は横浜線のガード下、相模原市側が堺川に架かる幸延寺橋からのみとなっております。

横浜線のガード下は、1.9mの高さ制限があり、緊急車輛や大型車が通行できない状況となっている他、地区内を通る主な道路は、一方通行となっていることや、車輛と歩行者が分離されていないこと等利便性や安全性に課題がございます。

これらを解決するためにも、開発にあたっては、市役所交差点から南に向かって、横浜線をアンダーパスで横断し、開発地区内を東西に通って、小田急線の手前で堺川に橋を架け、相模原市のハナミズキ通りに接続する幅員12mの道路を検討しております。

下記のイメージ図にあるとおり、横浜線の下をアンダーパスで潜った後、道路は堺川に突き当たります。堺川の上をまたぐには距離が短いため、道路はÐ地区内を迂回してから幅員12mにて堺川をわたって相模原市のハナミズキ通りに接続します。これは、堺川橋梁再整備事業として町田市がおこなう事業です。その間に、イメージ図によると、音楽・演劇ホールや広場を設けることを検討するというのです。

令和7年度町田市予算概要説明書のうち、「町田市中心市街地まちづくり推進事業」より、事業費計122,643千円となっています。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644