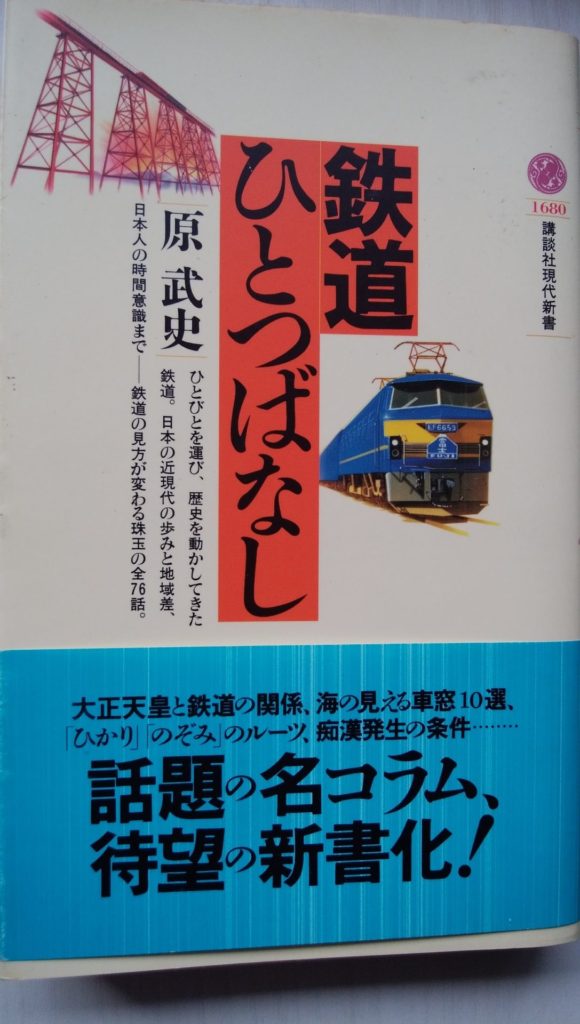

講談社のPR誌「本」は2020年12月号をもって休刊しましたが、刊行時真っ先に目を通していたのが、この『鉄道ひとつばなし』でした。1996年の1月号から始まった連載も早いもので、2003年11月号で連載95回目を迎え、選りすぐりをまとめたものが本書です。

ぼくは決して鉄道マニアではありませんが、それでも鉄道紀行文学御三家と称してもよい、内田百閒、阿川弘之、宮脇俊三の著書は、逸楽を貪る思いで読んだものです。

そこに現れたのが、放送大学・明治学院大学名誉教授の原武史教授(日本政治思想史専攻)です。原はすでに中学生の夏休みのときに、1年生で南武線と青梅線、2年生で横浜線に関する「研究論文」を学校に提出しており、しかもその量たるや400字詰め原稿用紙にして150枚にのぼるといいますから、決して中学生のお遊びではありません。

高校に進学すると、北海道の国鉄(当時)の全線乗車を果たし、なによりも小学生の時には、ホームで停車している列車で弁当を使いたいがために、中野で降りずにわざわざ新宿まで乗り越し、車輌にもぐりこみ弁当をかきこみ、目的を果たすとまた、中野に戻ったというほどの鉄道好きです。栴檀は双葉より芳しいのです。

面白くてためになる本は、読んでいて多幸感を得られますが、本書はその典型でしょう。ぼくなぞはユーフォリア=熱狂的陶酔さえ覚えてしまいました。

たとえば、著者は『大正天皇』(朝日選書)で毎日出版文化賞を受賞していますが、本書を連載するきっかけもまた、「お召列車」に関する小文を『本』に掲載したことにあります。

そのお家芸といってもよい「お召列車」や皇室と鉄道に関するエッセイは、本書でも出色のものとなっています。

たとえば、東京駅がなぜあの地にあるのか。

いうまでもなく、“天皇が地方訪問の際に利用する玄関駅として、1914年に開業したものであり、”それが証拠に“当初は宮城(皇居)に面した丸の内口しかなかった”のです。かくして、首都圏の中心は東京駅になったのでした。

あるいは、「お召列車」を先導する指導列車を運転した方の回想によれば、天皇が乗車していない指導列車にたいして、沿線の田畑で仕事をしていた農民はその手を休めて、どうしていたと思いますか。

ぼくは本書を読んで驚愕したのですが、『おがむ』のだそうです。

では、「お召列車」には、どうしたのか。

土下座していたと、先の運転士はみるのです。

これは、昭和という時代、少なくとも戦前の昭和を、雄弁に語ってはいないでしょうか。そしてこれはonly yesterdayのことなのです。

では、その「お召列車」へは、生徒はどんな礼をもってお迎えしたのでしょうか。

明治38年では、「直立不動」で敬礼したそうですが、それから、5年を経ると、文部省訓令は改められ、生徒は「体ノ上部ヲ約三十度前方ニ屈」して敬礼するようになり、昭和12年に至り、列車がホームに近づく1キロ前の時点から通過後まで、敬礼をしなければならなくなります。

こういう記述=文部省訓令をみると、日本も今ある独裁国家をシニカルに見るわけにはいかなくなるのです。

そもそも原は、どうしてこうも鉄道にこだわるのでしょうか。

“好きだから”というのが、何よりの理由でしょうが、それ以上に、「鉄道の発達は、近代日本の歩みそのものであった。明治天皇の「御真影」に典型的に現れているように、近代日本は天皇を可視化しながら、軍服やヒゲに象徴される〈男性〉性を前面に押し出した」とみているのです。

ともあれ、本書は決して堅苦しい啓蒙書ではなく、読み物なので、書店でまずは、手にとってごらんになることをお奨めします。何れも短いエッセイなので、アッという間に一編を読み終えてしまうことでしょう。納得した方は、それをレジにお持ちになるがよい。決して、損はしない買い物となります。

そのうえ、ぼくと著者とは3歳違いであり、東京の近郊に生まれ育った者同士ということもあり、シンパシーを覚える記述に至るところで出会うことができます。

たとえば、小田急の急行偏重ダイヤ編成など、深く首肯したのです。あれは、ちとひど過ぎますよ、小田急さん。

最後に、日本の象徴のようにいわれる「富士」と「桜」ですが、それは、それほど古くからのことではなく、明治も後期に入ってからのことだという指摘は、もう一度、確認しておくべきことでしょう。

つまり、歴史というものは、常に生産されるものであり、また、現代においては消費の対象となるものでもあることを、われわれは意識していなければ、なりません。

明治は遠くなりにけり、とするのはわれわれ自身なのですから。昭和さえ遠くに押しやるのは、まだあまりに早すぎるのです。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644