読書の楽しみは、良書と出会うことです。

ただ、良書と一口に言っても実にさまざまの種類があります。面白い読み物、タメになる読み物、感動する読み物、それぞれみな良書であることには変わりないのですが、その良書を構成する文章が手練れによる馥郁とした香りあふれる、艶のあるものであることに、ぼくはなににもまして大きな価値を見出すのです。

ではいまの日本で最も上手い文章の書き手は、どなたなのでしょうか。

これは難しい問いですね。それは、他の芸術や味の嗜好と同様に、文章の上手い下手も、主観で決めるものであって、だれもが納得できる評価法がないからです。

つまり、あるレベル以上になると、好いか悪いかというよりも、ただ好きか嫌いかということでしか決められなくなってしまうのです。

それは、落語界の黄金時代を支えた両巨匠、(先代)桂文楽師匠と古今亭志ん生師匠のどちらの方がより素晴らしかったのかという問いが愚問であることと同じ謂いです。

それは取りも直さず、どちらの方がより好きか、という問いと同じことなのですから。

今日の日本には実に多くの作家がいますがそのなかで、その文章に接して、「うまいなぁ」と思わず唸ってしまう書き手のひとりに阿川弘之がいます。

阿川弘之というと、海軍提督3部作(『山本五十六』『米内光政』『井上成美』)を書いた戦記文学作家、あるいは、志賀直哉の末の弟子にして優れた短篇小説の書き手、『南蛮阿呆列車』を書いた乗り物好きな作家等々、読者にさまざまな面を提供していますが、ネににもまして、今日の日本で最も品格ある文章を書く作家、これを第一義として認識するべきでしょう。

ただ、世の中はつくづく広いなぁと思うのは、ある方のHPをのぞくと、阿川弘之の著作から1、『カレーライスの唄』2、『末の末っ子』3、『南蛮阿呆列車』を、そのベスト3に選んでいる方がいたのです。それを見て、「同好の士はいるものだわい」と思ったのでした。

そうです。ぼくも阿川の娯楽小説が大好きなのです。ぼくは昭和34年に生まれたのですが、その頃の日本人はどんな日常生活を送っていたのかは当然覚えてはおりません。記憶がはっきりするのは5歳のときの東京オリンピックあたりですから、そうなるとそれ以前、つまり、昭和39年以前のことは他者から教わるしかありません。そんなときに便利なのが、阿川の上記著作群です。

阿川の娯楽小説を読むと、実感として当時の世相がよく分かります。

それらを読むと、世知辛い今日と違って、貧しくはあっても、夢を託すに足る未来をもち、駘蕩たる日常生活を多くの日本人が営んでいた雰囲気が、よく伝わってきます。

阿川の文章の特徴は、実際に読んでいただければ、すぐにお分かりいただけますが、品格があるのです。

それは懐かしさとも通底しています。

つまり高度経済成長期以降の、経済を最優先に考えた日本人が喪失したものを、阿川の文章では至るところに見出すことができるのです。

そうです。高度成長期以降の日本人はあまりにマテリアリズムに迎合しすぎたのではないでしょうか。

おそらく現今の日本では、史上空前と言っても好いくらい、文章でメシを食っているライターが増えたのですが、では、そのなかに、どれだけ品格ある文章を書くモノ書きがいるというのでしょうか。

ぼくは寡聞にして、阿川弘之以上に品格ある文章の書き手を、いまの日本に見出すことができないのです。

その文章の手練れは、じつは大の食いしん坊でもあります。

たとえば、阿川は中学生の頃、晩御飯がおいしかったときは、「ああ、おいしかった。明日は何が食えるんだろう」とよく思ったそうですから。

そんな食いしん坊の阿川が、食についての薀蓄を傾けて書いた文章の数々がつまらないわけがありません。

なかで最も印象に残ったのは、下記の聞き書きです。

「(略)屏風と食べ物屋は拡げたら倒れるえ」という京都の料亭の女将の言葉。

ただ一点瑕疵を挙げれば、これは新潮社編集部の間違いでしょうが、77ページで笑福亭松鶴師匠の振り仮名を間違って当てていたことです。

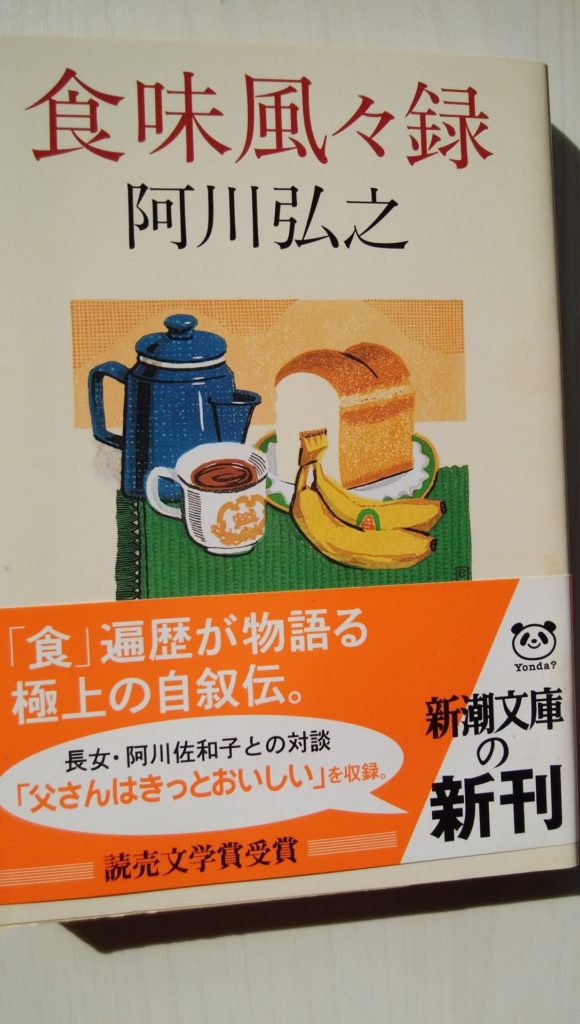

なお著者は、『春の城』により第4回読売文学賞を小説部門で受賞して以来、この作品によって2度目の読売文学賞を随筆・紀行部門で受賞しています。

ちなみにぼくが選んだ阿川の最も好きな作品は、らん丈HP「感銘を受けた書」にも掲示しています。『暗い波濤』です。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644