4月15日 石川県金沢市、視察項目【金沢21世紀美術館について】

視察所感

石川県金沢市【金沢21世紀美術館について】

1、美術館の目指すもの

金沢21世紀美術館は、「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの創出」を目的に開設されました。21世紀という大きな歴史の転換点にあたり、新たなまちづくりへの対応が求められています。金沢21世紀美術館は、ミュージアムとまちとの共生により、新しい金沢の魅力と活力を創出しています。

2、金沢21世紀美術館の4つの特徴

1)世界の「現在(いま)」とともに生きる美術館

金沢21世紀美術館は、世界の同時代の美術表現に市民とともに立ち会う場の役割を果たします。この時代の美術作品には、様々な表現が現れてきています。これらの芸術活動に触れ、体感することで、地域から、未来の創造への橋渡しをします。

2)まちに活き、市民とつくる、参画交流型の美術館

21世紀の美術館には、教育、創造、エンターテインメント、コミュニケーションの場など、新たな「まちの広場」としての役割が期待されています。市民や産業界など様々な組織と連携を図り、新しい美術館活動を展開します。

3)地域の伝統を未来につなげ、世界に開く美術館

藩政期から伝わる、工芸をはじめとする「金沢」の固有文化が、多様化する21世紀にどのような可能性を持つのか、異文化交流の視点に立って問いかける実験の場となります。

4)子どもたちとともに、成長する美術館

未来の文化を創り出す子どもたちに、芸術・文化の開かれた教室として、「見て」「触れて」「体験できる」最適の環境を提供します。子どもの成長とともに美術館も進化し、時代を超えて成長します。

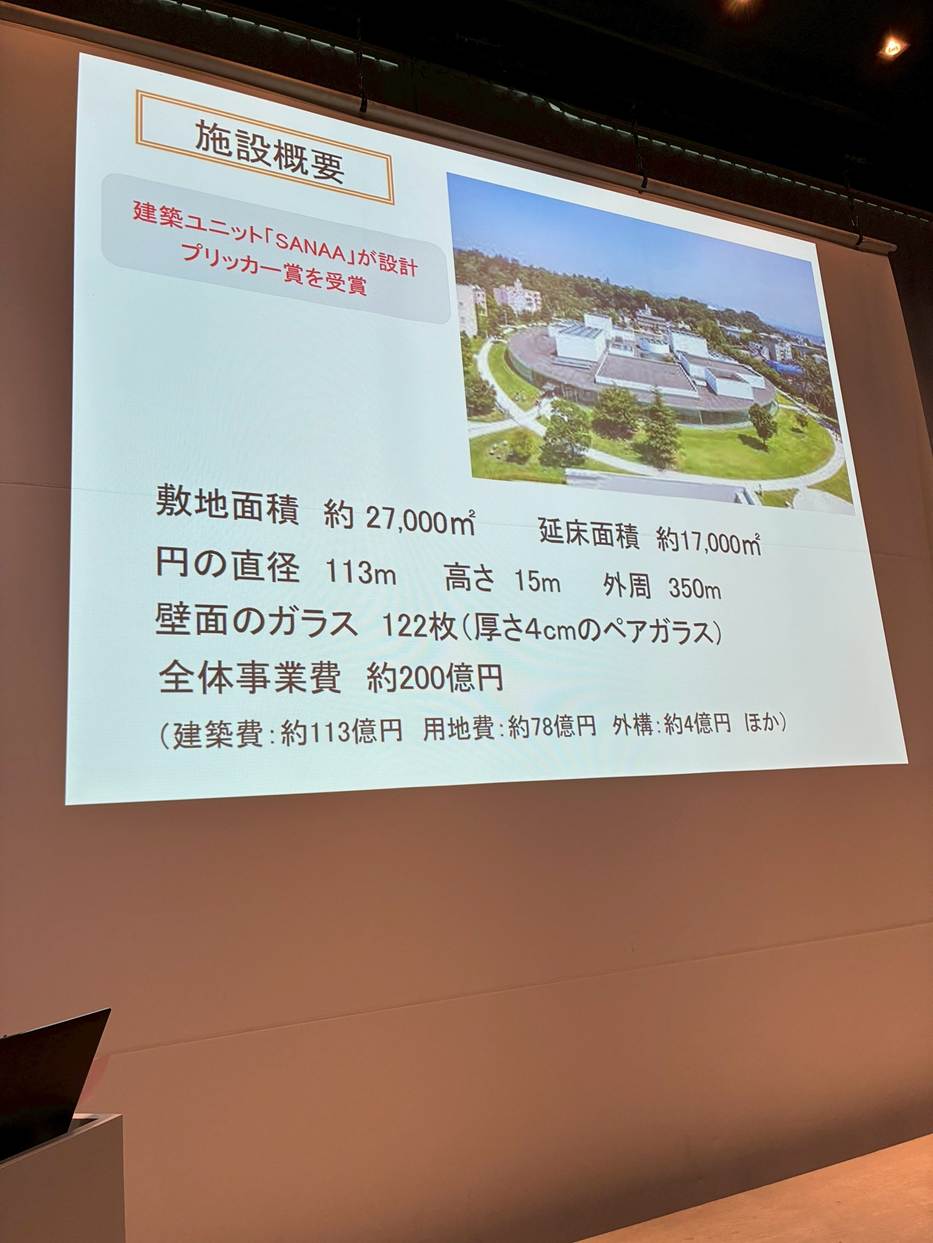

3、建築のコンセプト

「まちに開かれた公園のような美術館」

金沢21世紀美術館は、妹島和代+西島立衛/SANAAの設計による。金沢市の中心部に位置し、誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出会いや体験の「場」となるような、公園のような美術館を目指しています。このため、建物は裏と表のないガラスのアートサークルが採用され、トップライトや光庭など明るさや開放感にも配慮しています。また、夜間の開館や魅力的なショップ、レストランの展開など利用者の多様なニーズにも対応できるようになっています。「気軽さ」「楽しさ」「使いやすさ」がキーワードの美術館です。

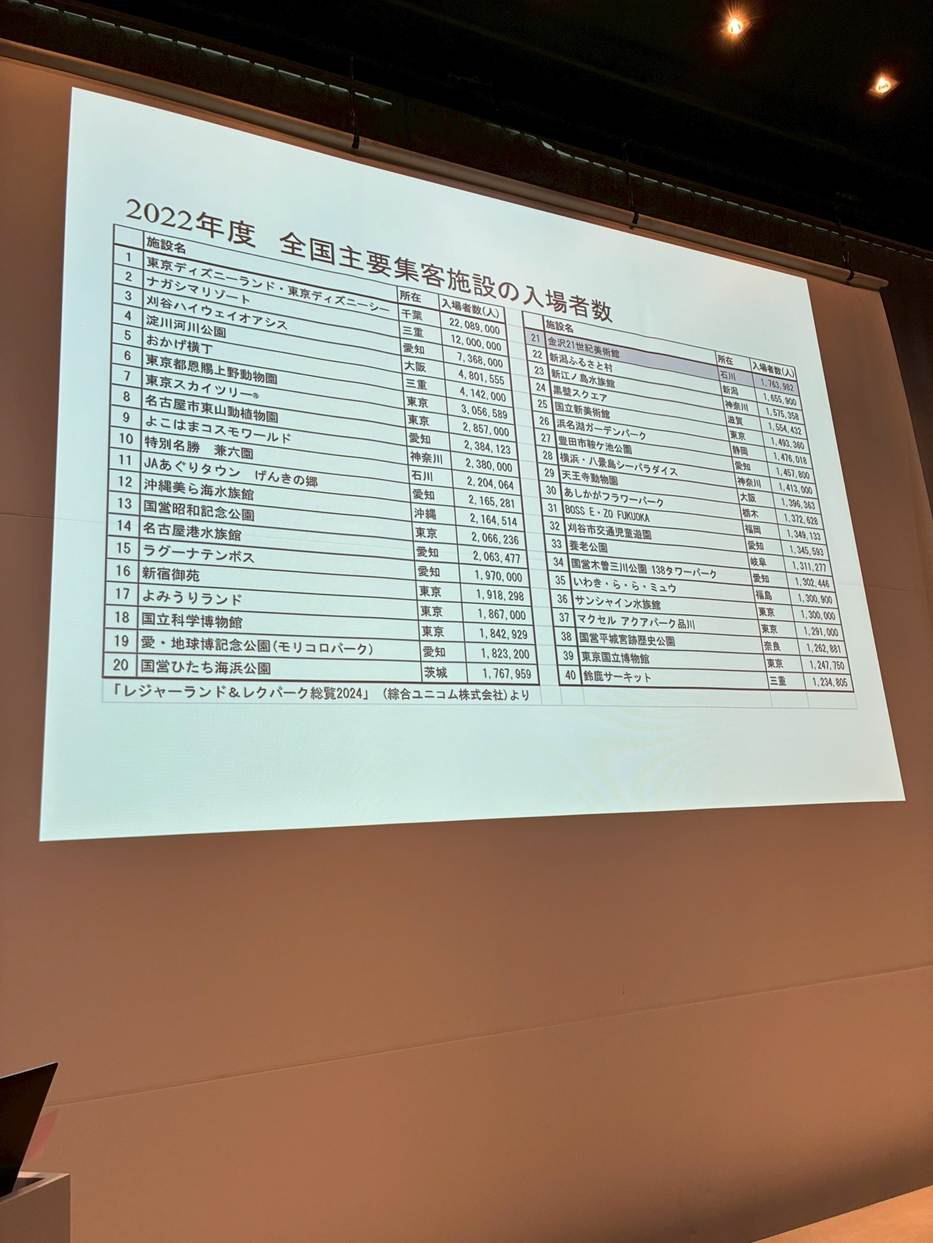

2022年度全国主要集客施設の入場者数は1,763,982人で、21位につけている。

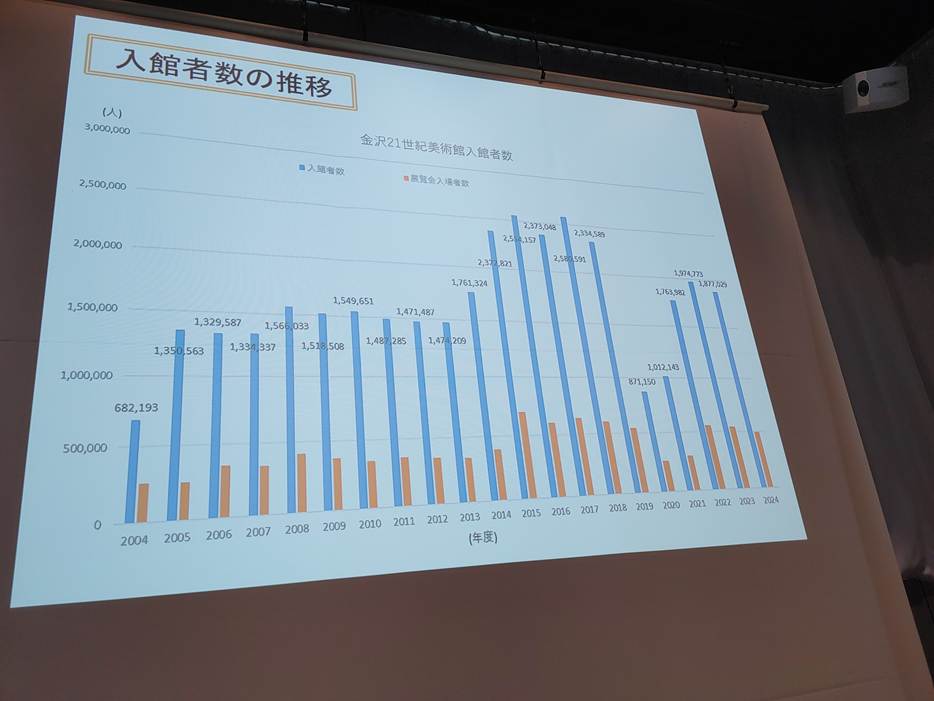

入館者数の推移をみても、開館した2994年にはやくも入館者が682,193名を数え、それ以後順調に伸長し、開館翌年度には早くも100万人を超えた。以後、最盛期には258万人を超えたものの、コロナ禍のため入館者数は減少した。それでも、2022年度には入館者が回復し、2023年度には200万人近くにまで盛り返している。

4、コレクション

金沢21世紀美術館は「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの創出」を目的に、2004年10月に開館しました。文化的所産を調査研究した成果をもとにした収集、保存、展示公開という美術館本来の機能においても、現在に座標軸を置いた美術館活動を展開し、伝統文化に刺激を与え、新しい文化創造に寄与することを目指しています。美術館のコレクションの構築は美術館の基幹を成す重要な活動のひとつとして位置づけられ、美術館設立準備の2000年から18年間にわたりたゆみなく続けられてきました。作品を通して世界の「現在(いま)」を伝えるべく、次の3つの収集方針の下、独自の視点で形成された体系的なコレクションを目指し、今後とも収集事業を充実させていきます。

1) 収集方針について

(1)1980年以降に制作された新しい価値観を提案するような作品。

美術館の目指すところに示されるように、現在に座標軸を置いた美術館として、そのコレクションにおいても現代の美術の状況と密接に関わる作品が核となるように心がけてきました。

折しも20世紀から21世紀へ架橋する時代に準備・開館を迎え、その時々の現在にまなざしを向けたとき、畢竟価値観の転換期に向き合うことも要請されたのです。

同時代に影響を受けた作家・作品とは、1980年代から見られたモダニズムの変容と1990年代以降の全地球規模に起きた急速なグローバリズムへの回答でもあります。さらには、イズムや派閥の名で代表される1970年代までの美術史と異なる1980年代以降の多様な価値観を位置づけるために、作家作品の考察から帰納的に次の6つのキーワードを得て収集における指針としてきました。これまで周縁と位置づけられてきた地域においては、モダニズムを基盤とした表現の発見があり、境界を越える人々による異文化間の移動と横断、インターネットによる新しい空間の創出と情報化を示す非物質性、

専門領域やジャンルを越えた新しいコミュニケーションの回路を開く協働・参加、生物工学の発達や環境との相互関係から生じた生命や身体への関心の高まりに端を発する生成・生体、冷戦を境にした大きな物語の終焉がもたらした日常へのまなざしと他者への観察が社会的な課題への気づきや解決になるとした日常性と個別性、蓄積された過去の情報からの引用や複製によって新しい組み合わせや異なる価値の創出など、同時代の美術の考察は美術の状況だけでなく、時代の特徴をそのまま指し示すものでもありました。また、この指針を定めた収集開始時から今日に至るまで、国内外で時代の転換点にもなりうる大きな出来事が起きています。1980年以降の時代についても、絶えず指針を見直し、現在から過去を振り返った時に、どの作品をもって時代を語るのかという歴史構築の視点はますます重要になるものと考えられます。

(2)1900年以降に制作され、1980年以降の作品の歴史的参照点となるような作品。

1980年以降の作品を考察するにあたり、美術史上の先行例として、とりわけ影響が強く、 関係性が深い1900年以降の作品を歴史的参照点にあたるものと捉えてコレクションに加えています。とりわけコンセプチュアル、ポップ、ミニマルといった芸術運動や、インスタレーション、パフォーマンス、参加などのキーワードは1980年以降の作品においても随所に見られ、大きな影響が認められます。また、時代を逆照射するかのように1900年代以降の作品については近年再評価が高まり、新たな理解や共 感と関心を集める事例もあります。2006年に受贈した2,800件以上にのぼる粟津潔作品のコレクションについても、美術のみならず、デザインや建築の分野における影響を探るうえでも重要なコレクションの一部となっています。

(3)金沢ゆかりの作家による新たな創造性に富む作品。

金沢ゆかりの作品は、金沢生まれあるいは金沢在住の作家による、優れてコレクションに相応しいものを視野に入れて収集を進めてきました。特に金沢市が文化行政の重要な施策のひとつとして位置づける工芸については、現代美術との混淆によって新たな境地が開くことも期待されています。素材に自覚的で前衛的な試みに意欲的な作家、金沢美術工芸大学や金沢卯辰山工芸工房での研鑽を積んだ作家などを取り上げることは、土地が育む文化の影響を受けた作家のアイデンティティを尊重し、歴史と伝統を重んじて革新に繋げようという金沢の文化に対する態度でもあります。金沢21世紀美術館が歴史的理解や未来に向けての議論のプラットホームとなり、ジャンルを越えた新たな創造性に富む作品の検証を通して、コレクションの価値の創成に繋げていくべきものと考えています。

5、恒久展示作品

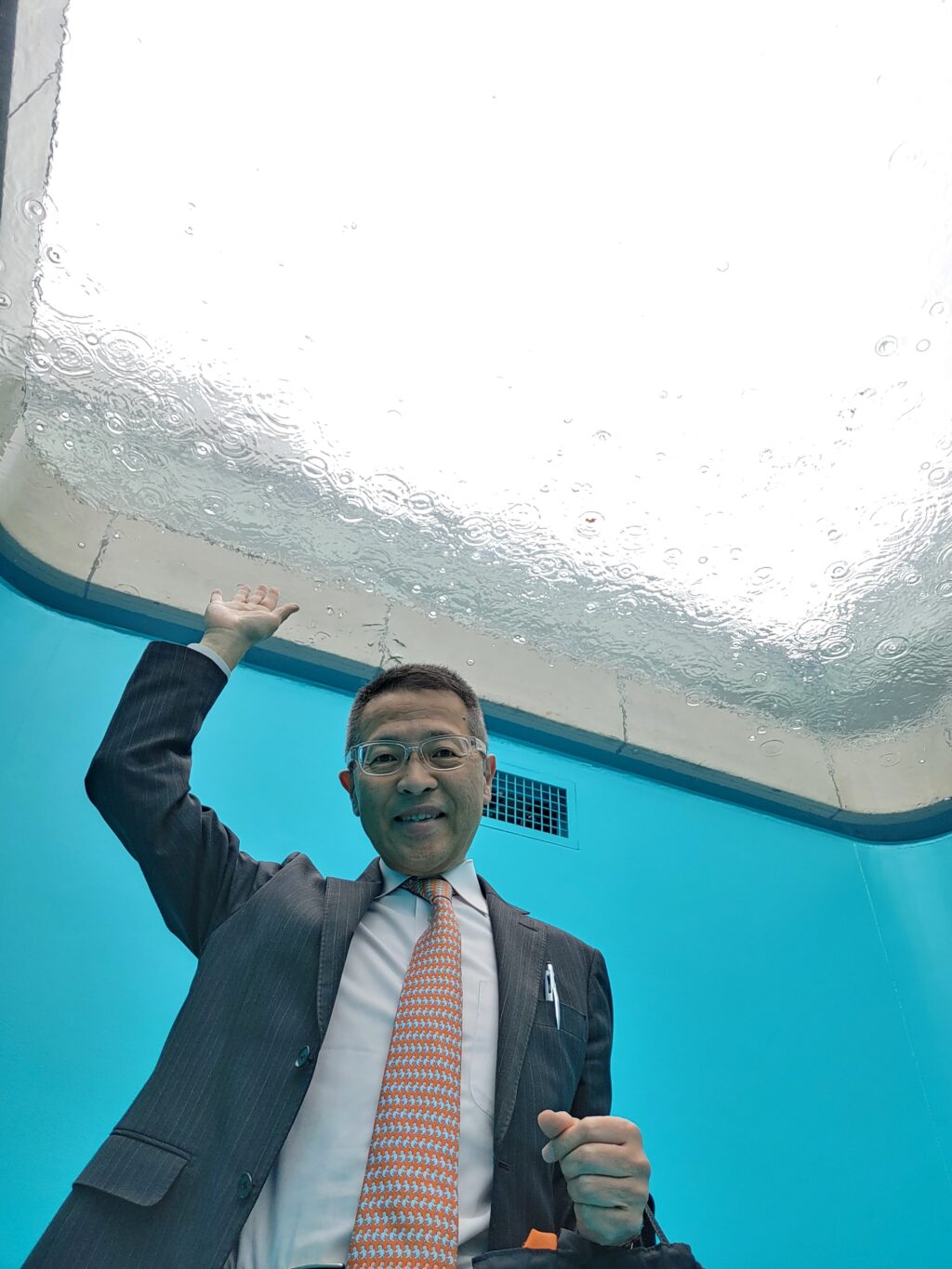

1)「スイミング・プール」 レアンドロ・エルリッヒ作

作品解説

光庭のひとつに設置されたプール。ライムストーンのデッキが周囲を縁取り、ここから波立つプールを見下ろすと、あたかも深く水で満たされているかのように見えます。実際は、透明のガラスの上に深さ約10センチの水が張られているだけで、ガラスの下は水色の空間となっていて、鑑賞者はこの内部にも入ることができます。プールを見下ろして水の中に人を見つけたときの驚き、内部からの水上を見上げる眺めといった多様な経験が展開される本作品は、あたりまえの日常の感覚を揺さぶるとともに、一旦仕掛けに気づいた人に作品との積極的な関わりを促し、さらには、見る人同士の関わりをも生み出すことになるでしょう。

2) 「ブルー・プラネット・スカイ」 ジェームズ・タレル作

作品解説

《ブルー・プラネット・スカイ》は、通り過ぎていく光をとらえ、人間の知覚体験(見ること、感じること)に働きかける作品。空間に入ると、正方形の天井の中央部分にある正方形に切り取られた空へと視線が自然と向かいます。ここでは、四季を通じて朝から夜まで絶え間なく変化する光を体感することが促されます。しばらくこの空間に身を置いてみると、普段は気づかない感覚にみまわれるでしょう。「どのように光を感じるか」というタレルの問いかけは、私たち自身が普段は気づいていない知覚を呼び覚まそうとするのです。

6、所感

1)有償または無償のボランティアを多数配置し、21世紀美術館の支え手を広く市民から集めているのがわかり、そのスタッフが美術館を支えているのが、実感できた。

2)「子どもたちとともに、成長する美術館」をうたっているだけあって、子どもの来館者の多さに目を惹かれた。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644